| |

Материалы научно-исследовательских проектов

Новые типы движителей для плавсредств

Ниже приведена одна из двух ученических опытно-конструкторских работ, являющихся продолжением исследовательских проектов

«Почему летают птицы» и «Подводный кайт», содержание которых кратко изложено в статье «Полёты в воздушной и водной средах» («Физика» № 29/2004).

Проекты были выполнены при технической помощи ОАО «Мика-Антикор» и представлялись на конкурсе «Ярмарка идей на Юго-Западе» в апреле 2005 г., где

заняли первое место.

Ученический научно-исследовательский проект

Авторы: Дмитрий Краснопевцев, Алексей Шапкин.

Школа № 1273 ЮЗАО, 10 класс, Москва.

Тема работы: Новые типы движителей для плавсредств

Научный руководитель: Устюгина Галина Павловна, учитель физики.

Консультант: Устюгин Юрий Евгеньевич, физик, кандидат физ.-мат. наук.

Наши предыдущие исследования [1, 2] привели к мысли, что возвратно-поступательное воздействие знакопеременной силы на движитель определённой

формы может привести к появлению силы тяги, поперечной к направлению воздействия, и высокоэкономичной работе движителя. Эти предположения мы

проверяли методом физического моделирования: изготавливали соответствующие движители и приводы для них, создавали модели плавательных средств с

двигательно-движительной системой и исследовали их работу. Выяснилось, что предлагаемые нами новые движители по экономическим показателям

превосходят такой широко используемый для движения транспортных средств в воздухе, на воде и под водой, как винт.

1. Проблема экономичности

Рекордсмен подводного

плавания – меч-рыба Энергию живые существа получают за счёт окислительных процессов. Но рыбы – существа холоднокровные, их температура ненамного выше температуры

воды, в которой кислород, кстати, растворён в очень небольшом количестве. Такие мощности для них недостижимы! Остаётся предположить только одно:

рыбы каким-то образом «умеют» очень сильно понижать сопротивление воды. Гипотезу, объясняющую этот феномен, выдвинул профессор Института

теоретической и прикладной механики СО РАН В.И.Меркулов (г. Новосибирск) [3].

Tрадиционные движители для плавсредств

Существует четыре основных вида судовых движителей: водомётный, гребное колёсо, гребной винт и крыльчатый.

Водомётный движитель. Это, по существу, просто поршневой или центробежный насос, который засасывает воду через отверстие в носу или

днище корабля и выбрасывает её через сопла в кормовой его части. Создаваемый упор (сила тяги) определяется разностью количеств движения (импульсов) струи воды на выходе и на входе движителя. Водомётный движитель был впервые предложен и запатентован Тугудом и Хейсом

в Англии в 1661 г. Как и другие, предложенные разными изобретателями более поздние варианты, конструкция обладала низким КПД. Водомётный

движитель применяется, когда низкий КПД компенсируется преимуществами в других отношениях, например, для плавания по мелководным или засорённым

рекам.

Гребное колесо. Это широкое колесо с лопастями по периферии. В более совершенных конструкциях лопасти могут поворачиваться относительно

колеса так, чтобы создавать нужную пропульсивную силу при минимальных потерях. Ось вращения колеса выше уровня воды, так что погружена лишь его

небольшая часть, и в каждый данный момент времени только несколько лопастей создают упор. КПД гребного колеса, вообще говоря, возрастает с

увеличением его диаметра, так что колёса диаметром 6 м и более – не редкость. Частота вращения большого колеса получается небольшой. Когда-то она

соответствовала возможностям паровых машин, однако со временем машины совершенствовались, и малые обороты стали серьёзным препятствием – гребные

колёса уступили место гребным винтам.

Гребной винт. Винт использовали ещё древние египтяне для подачи воды из Нила. Есть свидетельства, что в средневековом Китае для

движения судов использовали винт с ручным приводом. В Европе винт в качестве судового движителя впервые предложил Р.Гук (1680 г.).

Размеры современных гребных винтов варьируются от 0,2 до 6 м и более. Мощность, развиваемая винтом, может составлять доли киловатта, а может

превышать 40 МВт, соответственно частота вращения лежит в диапазоне от 2000 об/мин для малых винтов до 60 об/мин для больших. КПД хороших винтов

может достигать 80%, однако на практике довольно трудно оптимизировать все основные параметры, поэтому на малых судах КПД обычно около 45%.

Максимальный КПД достигается при относительном скольжении (отношение скорости движения судна к скорости перемещения движитекля.) 10–30% и быстро

уменьшается до нуля при работе винта как в режиме швартовки, так и при больших оборотах [4].

Общий вид крыльчатого

двигателя

|

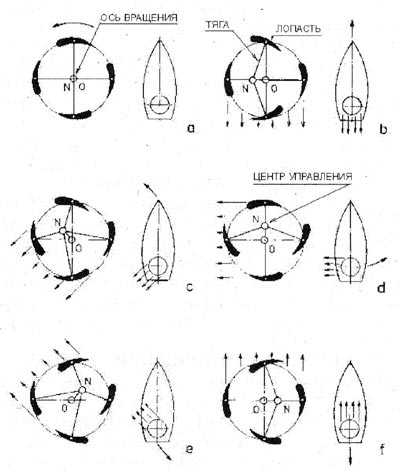

Крыльчатый движитель – пропеллер Воиса–Шнайдера с четырьмя

лопастями. Лопасти вращаются с ротором относительно центральной т. О в одном направлении с постоянной скоростью и связаны жёсткими

штангами в т. N, которая не вращается вместе с ротором. Если эта точка смещена относительно т. О, то угол атаки каждой лопасти по

отношению к касательной к окружности изменяется по мере движения точки захвата лопасти по окружности. Управление судном очень легко

осуществляется смещением т. N: чем больше она удалена от оси вращения O, тем больше сила тяги пропеллера |

Движитель типа «рыбий хвост».Природа постоянно демонстрирует человеку один из самых лучших и эффективных движителей – хвост рыбы,

совершающий характерные визуально наблюдаемые колебательные движения. Соответствующим движителям придают форму, близкую к форме хвоста рыбы, и

принуждают его совершать колебательные движения. Одним из примеров является разработка Г.А.Семёнова [6, 7]. Как он пишет, «...многим

известен „парадокс Грея”: дельфин, развивая скорость 10 м/с, должен иметь мощность, в 10 раз большую им располагаемой. Из этого, на мой взгляд,

следуют такие выводы: 1) современные плавсредства при мощностях, которыми они располагают, должны передвигаться со скоростями, хотя бы в

несколько раз большими; 2) при неизменном запасе топлива плавсредство с таким же движителем, как у дельфина, обеспечит в 10 раз большую дальность

плавания». В разработанной им модели катамарана с плавниковым движителем главной особенностью является клин,

позволяющий повысить КПД. Однако, на наш взгляд, движитель Семёнова, как и другие аналогичные, является гребковым движителем,

принципиально отличающимся от природного «рыбьего хвоста» и потому не способным достичь его КПД.

|

|